Vermögens- und Einkommensverteilung 2023

Verfügbares Einkommen nimmt zu

17.9.2025 – Die Hälfte der liechtensteinischen Bevölkerung erzielte im Jahr 2023 ein verfügbares Äquivalenzeinkommen von CHF 61’489 oder weniger. Das verfügbare Medianäquivalenzeinkommen stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.0%. Das mediane Nettovermögen der Haushalte belief sich auf CHF 155’949, was bedeutet, dass bei der Hälfte der Haushalte das Gesamtvermögen (abzüglich Schulden) über bzw. unter diesem Betrag lag. Im Vergleich zu 2023 erhöhte sich das Medianvermögen der Haushalte um 3.9%.

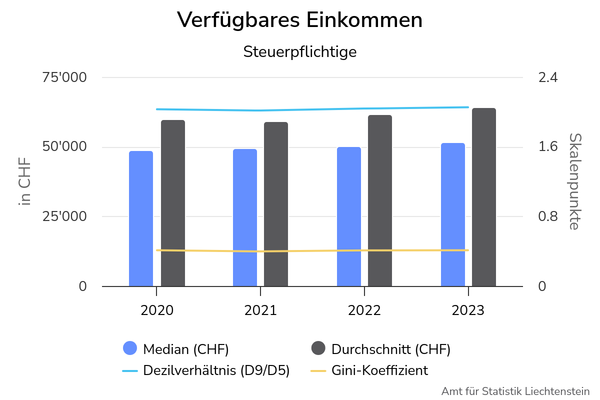

Verfügbares Einkommen bei CHF 52’000

Das mittlere verfügbare Einkommen der Steuerpflichtigen belief sich im Jahr 2023 auf CHF 51’607. Dies entspricht dem sogenannten Medianeinkommen. Das bedeutet, dass die Hälfte der steuerpflichtigen Personen über ein verfügbares Einkommen unter diesem Wert verfügte, während die andere Hälfte ein höheres Einkommen hatte. Deutlich höher lag das durchschnittliche verfügbare Einkommen mit CHF 64’048 (arithmetisches Mittel). Dieser wesentlich höhere Wert des durchschnittlichen verfügbaren Einkommens im Vergleich zum Medianwert ist auf die ungleiche Einkommensverteilung zurückzuführen.

Ein Indikator für die Ungleichheit der Einkommensverteilung ist das Dezilverhältnis, das das niedrigste Einkommen der obersten 10% der steuerpflichtigen Personen ins Verhältnis zum Median (D9/D5) setzt. Im Jahr 2023 belief sich das Dezilverhältnis auf 2.1. Das bedeutet, dass die oberen 10% der steuerpflichtigen Personen ein verfügbares Einkommen hatten, das mindestens doppelt so hoch war wie der Median.

Ein weiterer Indikator für die Ungleichheit der Einkommensverteilung ist der Gini-Koeffizient. Bei vollständiger Gleichverteilung, wenn also alle Personen dasselbe Einkommen haben, liegt der Gini-Koeffizient bei 0. Wenn das gesamte Einkommen auf eine einzige Person entfällt, ist der Gini-Koeffizient 1. Je näher der Gini-Koeffizient bei null liegt, desto gleichmässiger ist die Verteilung. Im Jahr 2023 belief sich der Gini-Koeffizient des verfügbaren Einkommens der steuerpflichtigen Personen auf 0.411.

Haushaltseinkommen steigt auf CHF 89’000

Das Haushaltseinkommen wird berechnet, indem die Einkommen aller Haushaltsmitglieder zusammengezählt werden. Das mittlere verfügbare Haushaltseinkommen betrug im Jahr 2023 CHF 89'301 (Median) und nahm damit gegenüber dem Vorjahr um 2.5% zu. Das durchschnittliche verfügbare Einkommen der Haushalte lag mit CHF 118’089 (arithmetisches Mittel) deutlich höher und verzeichnete gegenüber dem Vorjahr mit 3.7% auch einen deutlich stärkeren Zuwachs. Der Gini-Koeffizient betrug 0.414.

Die Aufschlüsselung nach Einkommensklassen zeigt, dass im Jahr 2023 insgesamt 60.4% der Haushalte ein verfügbares Einkommen zwischen CHF 30’001 und CHF 120’000 aufwiesen. Bei 32.8% der Haushalte lag das Einkommen über CHF 120’000, während 6.7% der Haushalte über ein Einkommen von weniger als CHF 30’001 verfügten.

Das verfügbare Haushaltseinkommen steigt mit zunehmender Haushaltsgrösse an. Einpersonenhaushalte wiesen im Jahr 2023 ein Medianeinkommen von CHF 52’859 auf. Dieser Wert stieg bei Zweipersonenhaushalten auf CHF 98’641 und bei Dreipersonenhaushalten auf CHF 124’958. In Haushalten mit mehr Personen nimmt das Medianeinkommen bis in die Kategorie der Haushalte mit 6 Personen und mehr auf rund CHF 170'000 weiter zu.

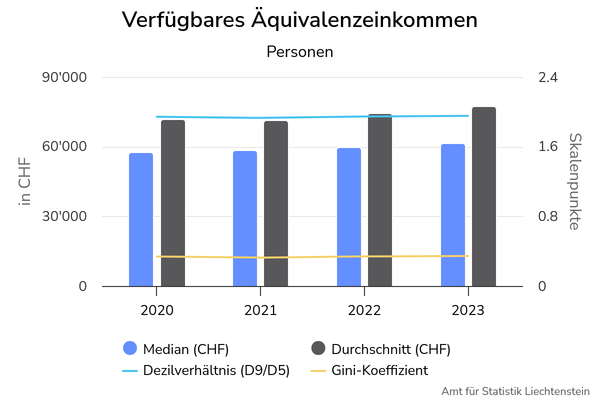

Auch verfügbares Äquivalenzeinkommen nimmt zu

Die Interpretation der Haushaltseinkommen hat jedoch ihre Grenzen, wenn man aus dem Haushaltseinkommen auf die Lebensbedingungen der Haushalte schliessen möchte. Ein Einpersonenhaushalt kann mit einem bestimmten Einkommen einen deutlich höheren Lebensstandard erreichen als ein Paarhaushalt mit zwei Kindern. Daher müssen die Haushaltseinkommen für aussagekräftige Vergleiche an die Haushaltsgrösse angepasst werden. Dieses an die Haushaltsgrösse angepasste Einkommen wird als Äquivalenzeinkommen bezeichnet. Dabei wird das Einkommen auf einen Einpersonenhaushalt standardisiert und gibt damit das standardisierte Einkommen pro Haushaltsmitglied an.

Gemäss dieser Standardisierung wird für das verfügbare Äquivalenzeinkommen ein Median von rund CHF 61’489 berechnet. Auch die verfügbaren Äquivalenzeinkommen sind jedoch sehr ungleich verteilt. Im Jahr 2023 erzielten 10% der liechtensteinischen Bevölkerung (1. Dezil) über ein Einkommen von CHF 33’188 oder weniger, während 10% über ein Einkommen von mehr als CHF 120’116 verfügten (9. Dezil).

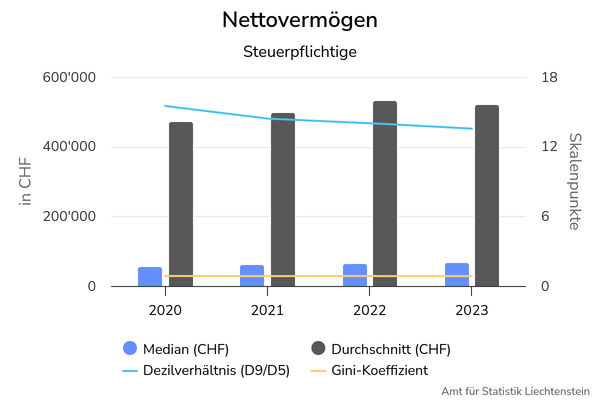

Medianvermögen steigt auf CHF 68’000

Das Nettovermögen der steuerpflichtigen Personen belief sich im Jahr 2023 im Median auf CHF 68’424, d. h. für die Hälfte der Steuerpflichtigen lag das Vermögen unter diesem Wert, für die andere Hälfte darüber. Das Medianvermögen hat gegenüber dem Vorjahr damit um 4.5% zugenommen. Höher lag das Durchschnittsvermögen mit CHF 520’504 (arithmetisches Mittel). Das Dezilverhältnis (D9/D5) belief sich im Jahr 2023 auf 13.6, was bedeutet, dass die oberen 10% der steuerpflichtigen Personen ein Vermögen hatten, das mindestens 13-mal so hoch war wie das Medianvermögen. Das Dezilverhältnis deutet damit darauf hin, dass die Ungleichheit der Vermögensverteilung 2023 mit 13.6 deutlich grösser ist als die Ungleichheit der Verteilung der verfügbaren Einkommen mit einem Dezilverhältnis von 2.1.

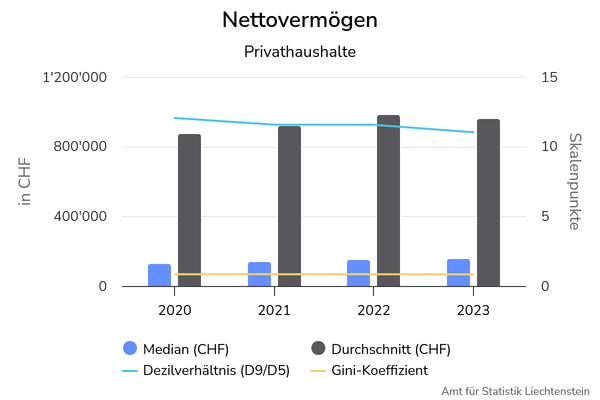

Mittleres Haushaltsvermögen bei über CHF 160’000

Das mittlere Nettovermögen der Haushalte im Jahr 2023 mit CHF 155’949 (Median) berechnet. Dies entspricht einer Zunahme von 3.9% gegenüber dem Vorjahr. Zu einem Haushalt zählen dabei alle Personen, die in derselben Wohnung leben. Wie bei den Personen lag auch bei den Haushalten das Medianvermögen deutlich tiefer als das Durchschnittsvermögen. Das Durchschnittsvermögen der Haushalte betrug im Jahr 2023 CHF 959’686. Das Dezilverhältnis (D9/D5) belief sich im Jahr 2023 auf 11.0, was bedeutet, dass die oberen 10% der Haushalte ein Vermögen hatten, das mindestens 11-mal höher war als das Medianvermögen. Der Gini-Koeffizient lag bei 0.836, was im Vergleich zu den Einkommen auf eine deutlich stärkere Konzentration der Vermögen bei den Haushalten hindeutet.

Eine Aufschlüsselung nach Vermögensklassen zeigt, dass im Jahr 2023 insgesamt 35.4% der Haushalte ein Nettovermögen von unter CHF 50’001 auswiesen. 47.6% der Haushalte gaben ein Nettovermögen in der mittleren Vermögensklasse von CHF 50’001 bis CHF 1 Mio. an. 17.0% der Haushalte verfügten über ein Nettovermögen von mehr als CHF 1 Mio.

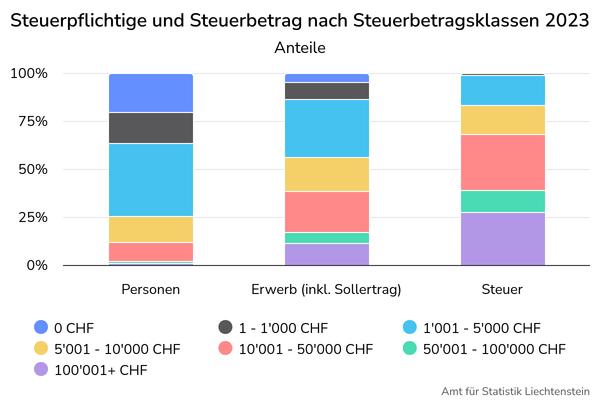

Zwei Drittel der Vermögens- und Erwerbssteuern von 10% der Steuerpflichtigen

Im Steuerjahr 2023 bezahlten 74.6% der erfassten steuerpflichtigen Personen Vermögens- und Erwerbssteuern von weniger als CHF 5’001, wobei 20.6% der steuerpflichtigen Personen keine Vermögens- und Erwerbssteuern entrichten mussten. 11.4% der steuerpflichtigen Personen bezahlten Vermögens- und Erwerbssteuern von mehr als CHF 10’000. Diese Gruppe erzielte im Jahr 2023 rund 38.5% des gesamten Erwerbs (inklusive Sollertrag). Aufgrund des stärkeren Gewichts der Abzüge und steuerfreien Beträge bei einem geringeren Erwerb sowie der progressiven Ausgestaltung des Steuertarifs kamen sie für 68.2% der erfassten Vermögens- und Erwerbssteuern auf. Die gesamten Vermögens- und Erwerbssteuern der hier erfassten steuerpflichtigen Personen beliefen sich im Steuerjahr 2023 auf CHF 216.4 Mio.

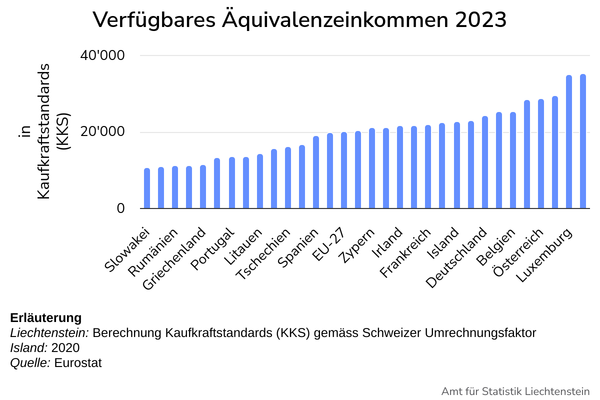

Hohes Einkommensniveau im europäischen Vergleich

Internationale Vergleiche der Einkommen sind schwierig, da in der Regel mit einem höheren Einkommensniveau ein höheres Preisniveau einhergeht. Kaufkraftstandards (KKS) dienen dabei als eine künstliche gemeinsame Währung, die der unterschiedlichen Kaufkraft Rechnung trägt. Die Idee hinter den Kaufkraftstandards ist die Standardisierung der nationalen Währung in Bezug auf ihre Kaufkraft. Theoretisch kann man mit einem KKS in jedem Land den gleichen Gegenwert an Waren und Dienstleistungen kaufen, unabhängig davon, wie er in die Landeswährung umgerechnet wird. So kann der Lebensstandard in einem Land trotz niedrigerer Einkommen höher sein, wenn die Preise für Güter relativ gesehen niedriger sind.

Nach der Umrechnung der Einkommen auf KKS liegt Liechtenstein 2023 mit einem Wert von 35’046 KKS knapp vor Luxemburg mit 34’777 KKS an der Spitze der europäischen Einkommen. Österreich liegt mit 28'690 KKS an vierter und die Schweiz mit 28’247 KKS an fünfter Stelle. Auch Deutschland weist mit einem mittleren Äquivalenzeinkommen von 24’086 KKS ein Einkommensniveau auf, das deutlich über dem Durchschnittswert der EU mit 19’955 KKS liegt. Der tiefste Wert in der Europäischen Union wird mit 10’670 KKS in der Slowakei verzeichnet.

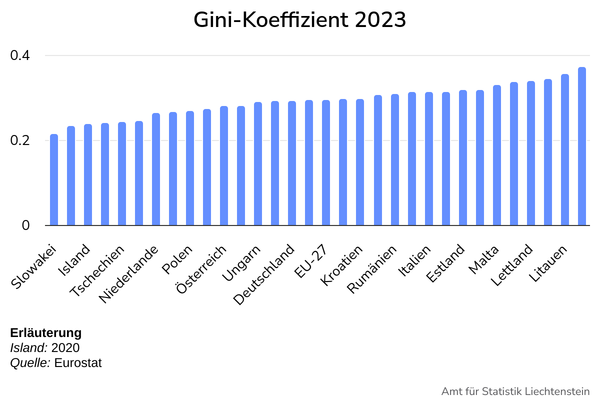

Starke Ungleichverteilung der Einkommen

Für Vergleiche der Ungleichverteilung der Einkommen wird häufig der Gini-Koeffizient verwendet. Liechtenstein wies 2023 im europäischen Vergleich mit einem Gini-Koeffizienten von 0.345 eine relativ ungleiche Einkommensverteilung auf. Von den EWR-Staaten zeigen nur Litauen und Bulgarien eine ungleichere Verteilung. Den höchsten Wert verzeichnete dabei Bulgarien mit 0.372. Die geringste Ungleichverteilung in den Vergleichsländern wurde mit einem Gini-Koeffizienten von 0.216 für die Slowakei berechnet.

Die Schweiz und Deutschland liegen mit einem Gini-Koeffizienten von 0.315 bzw. 0.294 näher am Mittel der Staaten der europäischen Union mit 0.296. Ebenfalls nahe am Mittel liegt auch der Gini-Koeffizient von Luxemburg, das wie Liechtenstein geprägt ist von einem hohen Lebensstandard und einer ähnlichen Wirtschaftsstruktur. Österreich wies 2023 einen Wert von 0.281 auf und zeigt damit den tiefsten Wert der deutschsprachigen Länder.

eTab – interaktive Tabellen

Vermögen

Vermögen (Steuerpflichtige Personen) nach Altersklasse seit 2020 Steuerpflichtige Personen nach Vermögens- und Altersklasse seit 2020 Vermögenspositionen (Steuerpflichtige Personen) seit 2020 Steuerpflichtige Personen nach Bruttovermögens- und Schuldenklasse seit 2020 Vermögen (Privathaushalte) nach Haushaltsgrösse seit 2020Methodik & Qualität

Zweck dieses Dokuments ist es, den Nutzerinnen und Nutzern Hintergrundinformationen über die Methodik und die Qualität der statistischen Informationen zu bieten. Dies ermöglicht, die Aussagekraft der Ergebnisse besser einzuschätzen.

Der Abschnitt über die Methodik orientiert zunächst über Zweck und Gegenstand der Statistik und beschreibt dann die Datenquellen sowie die Datenaufbereitung. Es folgen Angaben zur Publikation der Ergebnisse sowie wichtige Hinweise.

Der Abschnitt über die Qualität basiert auf den Vorgaben des Europäischen Statistischen Systems über die Qualitätsberichterstattung und beschreibt Relevanz, Genauigkeit, Aktualität, Pünktlichkeit, Kohärenz und Vergleichbarkeit der statistischen Informationen.

Statistikportal

Steuern, AbgabenInformationen zu den Vorjahren

Das Thema Vermögens- und Einkommensverteilung wurde für das Referenzjahr 2020 umfassend überarbeitet. Dies führte zu einem Bruch in der Zeitreihe, wodurch die Angaben aus früheren Jahren nur bedingt vergleichbar sind. Informationen für die Jahr 2011 bis 2020 können der Publikation Vermögens- und Erwerbsverteilung 2020 entnommen werden. Die Angaben für 2020 wurden rückgerechnet, so dass für das Jahr 2020 Angaben nach beiden Berechnungsarten vorliegen. Ausführliche Informationen zur Berechnungsweise finden sich im Abschnitt Methodik und Qualität.